par Thibault de Varenne

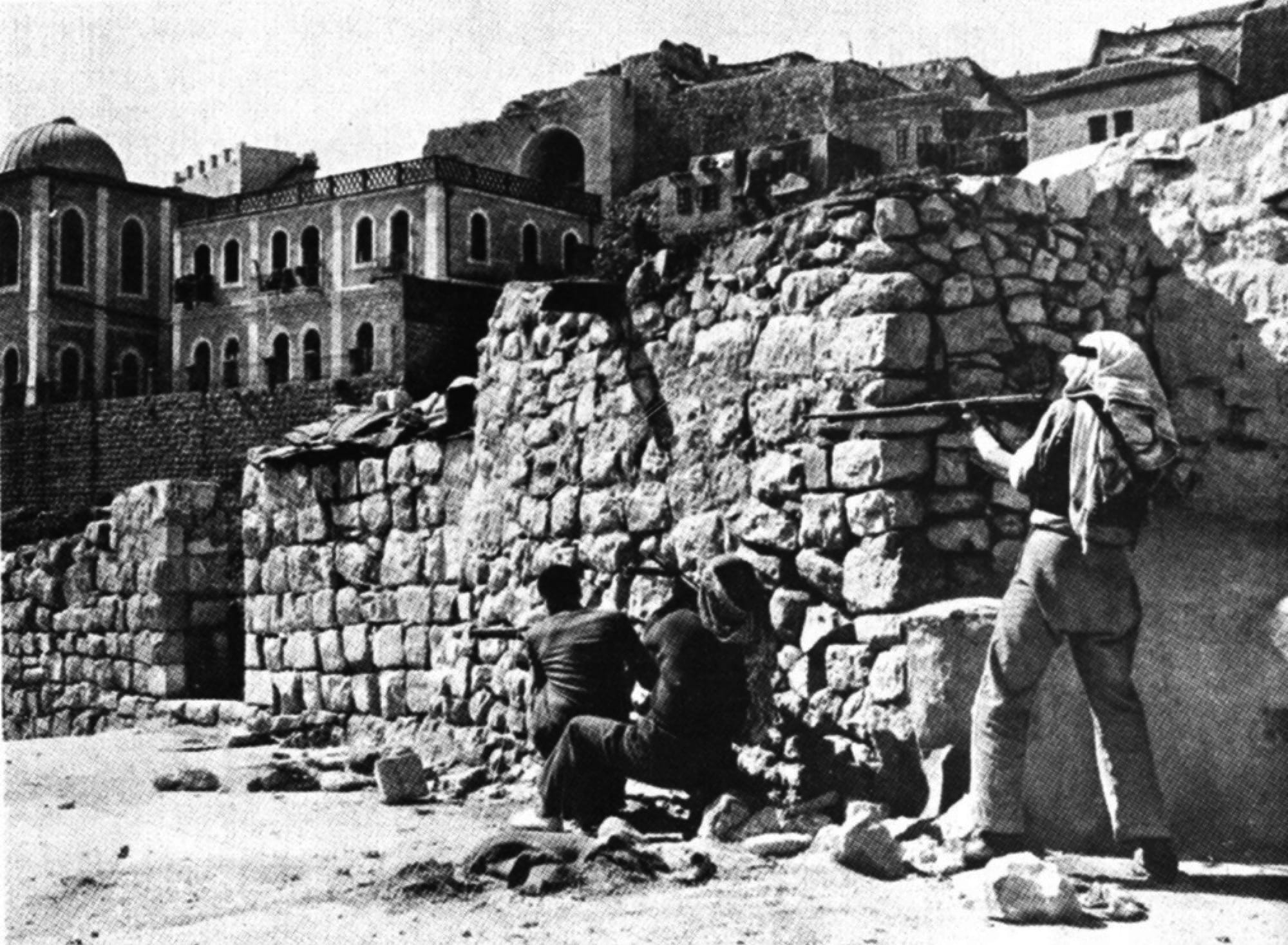

Une légende tenace, patiemment cultivée, nourrie, durcie par la très efficace propagande israélienne, fait croire que, en 1948, Israël serait née dans l’hostilité de ses voisins arabes. Nous reprenons ici le contenu des travaux de l’historien israélien Avi Shlaim, qui démontre le contraire ! Le conflit des civilisations est un mythe propagandiste.

Le livre d’Avi Shlaim, Collusion Across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine, constitue une œuvre fondamentale dans l’historiographie du conflit israélo-arabe. Publié pour la première fois en 1988, cet ouvrage s’inscrit au cœur du mouvement des « Nouveaux Historiens » israéliens, un groupe de chercheurs qui, à la faveur de l’ouverture des archives d’État, ont entrepris de réexaminer de manière critique les mythes fondateurs de l’État d’Israël. La thèse centrale de Shlaim remet radicalement en cause le récit traditionnel de la guerre de 1948, souvent dépeinte comme une lutte héroïque d’un « David » juif contre un « Goliath » arabe monolithique et déterminé à l’anéantir.

Shlaim révèle l’existence d’un accord tacite, mais explicite, conclu en 1947 entre le mouvement sioniste et le roi Abdallah Ier de Transjordanie. Cet accord visait à la partition de la Palestine mandataire, en contournant la création d’un État arabe palestinien indépendant. Selon cette entente, le mouvement sioniste établirait son État sur les territoires qui lui étaient alloués par le plan de partage de l’ONU, tandis que le roi Abdallah annexerait la majeure partie des territoires destinés aux Arabes palestiniens. Cette « collusion », argumente Shlaim, fut le principal facteur politique qui a façonné les événements de 1948, bien plus que les dynamiques militaires sur le terrain.

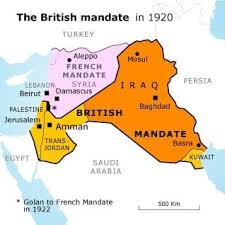

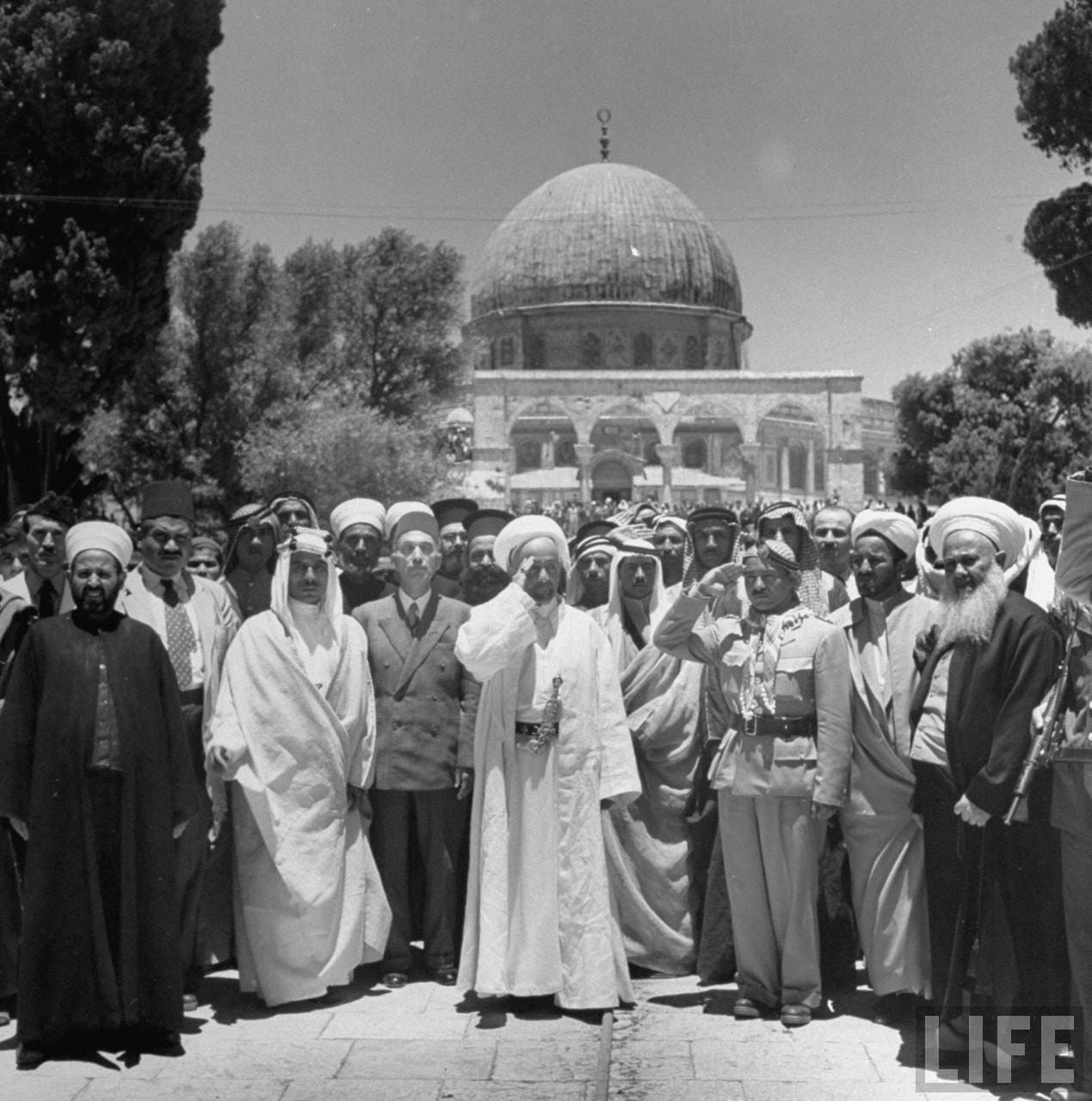

Les motivations des principaux acteurs étaient dictées par des impératifs stratégiques convergents. Le roi Abdallah, souverain d’un royaume hashemite créé de toutes pièces par les Britanniques, nourrissait l’ambition de bâtir une « Grande Syrie » sous son égide. L’annexion de la Palestine arabe était une étape cruciale de ce projet. Pour les dirigeants sionistes, menés par David Ben-Gourion et guidés par la doctrine du « Mur de fer », un accord avec un dirigeant arabe pragmatique comme Abdallah était préférable à l’émergence d’un État palestinien nationaliste et hostile, probablement dirigé par leur ennemi commun, le mufti de Jérusalem, Hajj Amin al-Husseini. Enfin, la Grande-Bretagne, puissance mandataire sur le déclin, a joué un rôle essentiel en tant que facilitateur silencieux. Cherchant à préserver ses intérêts impériaux dans la région, le gouvernement britannique, sous la direction du ministre des Affaires étrangères Ernest Bevin, a favorisé cette « option transjordanienne », la considérant comme le meilleur moyen de garantir la stabilité et de maintenir son influence par l’intermédiaire de son allié hashemite fiable.

L’ouvrage de Shlaim a suscité un débat académique intense. Des historiens comme Yoav Gelber ont contesté la notion de « collusion », y voyant plutôt un dialogue pragmatique entre deux acteurs aux intérêts mutuels. D’autres, comme Efraim Karsh, ont accusé Shlaim de distorsion idéologique et de manipulation des sources. Néanmoins, l’influence de Collusion Across the Jordan demeure indéniable. En s’appuyant sur des archives diplomatiques et militaires jusqu’alors inaccessibles, Shlaim a non seulement brisé le mythe d’un front arabe unifié, mais a également fourni un cadre historique essentiel pour comprendre la nature complexe et souvent clandestine des relations israélo-jordaniennes, dont le traité de paix de 1994 est l’aboutissement logique. Le livre révèle ainsi que la carte du Moyen-Orient moderne a été dessinée non seulement par la guerre, mais aussi par une diplomatie secrète où les ambitions dynastiques, le réalisme politique et les calculs impériaux ont convergé, scellant le sort de la nation palestinienne.

Déconstruction de la « collusion » : la thèse centrale d’Avi Shlaim

L’ouvrage d’Avi Shlaim, Collusion Across the Jordan, représente une réévaluation radicale des événements qui ont conduit à la guerre de 1948 et à la création de l’État d’Israël. Sa contribution majeure réside dans sa thèse centrale, qui déplace le centre de gravité de l’analyse d’un conflit purement militaire vers une entente politique secrète qui en aurait prédéterminé l’issue.

L’accord tacite : la partition de la Palestine entre deux puissances

Le cœur de l’argumentation de Shlaim est qu’un accord explicite, bien que secret, a été conclu en novembre 1947 entre le mouvement sioniste et le roi Abdallah de Transjordanie. Cet accord portait sur le démembrement de la Palestine à la fin du mandat britannique. L’objectif commun était d’empêcher la naissance d’un État arabe palestinien indépendant, tel qu’envisagé par la résolution 181 des Nations Unies. Selon les termes de cette entente, les dirigeants sionistes procéderaient à la création de leur État sur les territoires qui leur étaient assignés, tandis que le roi Abdallah, en contrepartie, annexerait la Cisjordanie, c’est-à-dire la partie centrale de la Palestine arabe.

Cette entente, selon Shlaim, a jeté les bases d’une « retenue mutuelle » pendant la guerre de 1948 et a favorisé une collaboration continue par la suite. Loin d’être un affrontement existentiel imprévu, la guerre, du moins sur le front central, était en réalité l’application militaire d’un accord politique préexistant. Les deux parties avaient un intérêt commun à voir le plan de partage de l’ONU échouer dans sa composante palestinienne. Pour les sionistes, cela permettait d’éviter la création d’un État potentiellement hostile à leurs frontières, dirigé par le nationalisme palestinien. Pour Abdallah, c’était l’occasion unique de réaliser une partie de son ambition de créer une « Grande Syrie » et d’agrandir considérablement son royaume. Cette collusion a donc redéfini les enjeux du conflit : il ne s’agissait plus de savoir si un État juif allait naître, mais plutôt de déterminer qui, de la Transjordanie ou d’un État palestinien, contrôlerait le reste du territoire.

La destruction du mythe d’un front arabe monolithique

Une des conséquences les plus significatives de la thèse de Shlaim est la démolition du récit traditionnel israélien, qui dépeint un monde arabe unifié et monolithique, se levant comme un seul homme pour anéantir le jeune État juif. Shlaim démontre de manière convaincante que cette image est un mythe. La réalité était celle d’un monde arabe profondément divisé, miné par des rivalités dynastiques et des ambitions contradictoires.

La rivalité entre la dynastie hashemite (en Jordanie et en Irak) et l’axe égypto-saoudien était particulièrement vive. Les ambitions expansionnistes d’Abdallah étaient vues avec une profonde méfiance par ses voisins, qui craignaient un renforcement de l’influence hashemite dans la région. Ces dissensions internes ont rendu impossible toute coordination militaire efficace. Les sessions de planification de l’invasion arabe, qui se sont tenues à Damas, ont été marquées par une désunion considérable, empêchant l’émergence d’une stratégie militaire cohérente. Chaque État arabe est entré en guerre avec ses propres objectifs, souvent contradictoires. L’Égypte cherchait à contrecarrer les plans d’Abdallah et à affirmer son leadership, tandis que la Syrie avait ses propres visées territoriales.

Le mouvement sioniste, conscient de ces divisions, a su les exploiter avec une grande habileté stratégique. En s’assurant de la neutralité relative du plus puissant et du plus professionnel des corps armés arabes, la Légion arabe de Transjordanie, les dirigeants sionistes ont pu concentrer leurs forces sur d’autres fronts, notamment contre l’armée égyptienne. La collusion avec Abdallah n’était donc pas un événement isolé, mais la pierre angulaire d’une stratégie plus large visant à diviser et à affaiblir l’opposition arabe.

Les Arabes palestiniens : une nation abandonnée

La conséquence la plus tragique de cette collusion, comme le souligne Shlaim, fut le sort des Arabes palestiniens. Leur droit à l’autodétermination fut sacrifié sur l’autel des ambitions sionistes et hashemites. L’accord a directement empêché la création d’un État palestinien et a précipité la catastrophe de 1948, la Nakba. Les Palestiniens se sont retrouvés pris en étau entre deux forces mieux organisées et plus puissantes, qui avaient déjà décidé de leur sort sans les consulter.

Le roi Abdallah, en particulier, a activement œuvré à saper toute forme d’organisation politique palestinienne autonome. Il considérait le leadership palestinien, incarné par le mufti de Jérusalem, Hajj Amin al-Husseini, comme un rival direct à ses propres ambitions territoriales. En écrasant les forces de guérilla palestiniennes et en dénonçant leur résistance, la Transjordanie a non seulement facilité ses propres objectifs, mais a également servi les intérêts du mouvement sioniste, qui voyait dans le nationalisme palestinien son principal adversaire. Les Palestiniens ont été les grands perdants de ce jeu géopolitique, leur cause étant trahie non seulement par leurs ennemis déclarés, mais aussi par un dirigeant arabe qui prétendait agir en leur nom.

Cette analyse révèle que la collusion n’était pas simplement un pacte cynique, mais une convergence stratégique d’intérêts face à un obstacle commun. Pour le roi Abdallah, un État palestinien indépendant dirigé par le mufti, son ennemi juré, aurait signifié la fin de son rêve de « Grande Syrie ». Pour les dirigeants sionistes, opérant selon la logique du « Mur de fer » qui postulait l’impossibilité d’un accord volontaire avec les Arabes, négocier avec un monarque pragmatique comme Abdallah était infiniment préférable à affronter un mouvement national palestinien intransigeant. L’émergence d’un État palestinien était donc la principale menace pour les objectifs fondamentaux des deux parties. L’accord de 1947 peut ainsi être compris comme une manœuvre préventive de deux acteurs étatiques (ou quasi-étatiques) visant à neutraliser un acteur non étatique plus faible, dont le succès aurait été préjudiciable à leurs intérêts vitaux. La collusion n’était pas seulement une question de partage de terres ; c’était une alliance stratégique pour éliminer une alternative politique commune et indésirable.

Les architectes de la partition : motivations et impératifs stratégiques

Pour comprendre la logique profonde de la collusion décrite par Avi Shlaim, il est impératif d’analyser les motivations et les calculs stratégiques des trois principaux acteurs : le roi Abdallah de Transjordanie, l’Agence juive et le gouvernement britannique. Chacun poursuivait ses propres objectifs, mais leurs intérêts ont convergé de manière décisive à la veille de la fin du mandat britannique sur la Palestine.

L’ambition hashemite du roi Abdallah : le rêve de la « Grande Syrie »

La politique du roi Abdallah était dominée par une ambition dévorante : la création d’une « Grande Syrie » sous l’égide de la dynastie hashemite. Ce projet visait à unifier la Transjordanie, la Syrie, le Liban et la Palestine en un seul et vaste royaume arabe. Pour Abdallah, son émirat de Transjordanie, un territoire largement désertique créé par Winston Churchill « d’un coup de crayon un dimanche après-midi », n’était qu’un lot de consolation après que son frère Fayçal eut été chassé de Damas par les Français. Il convoitait donc avec une intensité particulière les terres plus fertiles et plus peuplées situées à l’ouest du Jourdain.

Cette ambition expansionniste a fait de lui un partenaire naturel, bien que paradoxal, pour le mouvement sioniste. Dès 1922, il avait proposé à Chaim Weizmann de reconnaître un « foyer national pour le peuple juif » en échange de l’acceptation par les sionistes de son règne sur la Palestine. Bien que cette proposition initiale n’ait pas abouti, elle a jeté les bases d’une relation pragmatique et secrète qui a duré trois décennies. Face à l’opposition farouche des autres dirigeants arabes, notamment l’Égypte et l’Arabie saoudite, et à la faiblesse de son propre royaume, Abdallah a compris qu’une alliance tacite avec les sionistes était le moyen le plus réaliste de parvenir à ses fins. L’annexion de la partie arabe de la Palestine, en coordination avec la naissance de l’État juif, était une version plus modeste mais réalisable de son grand projet impérial.

Le réalisme politique de l’Agence juive : le « Mur de fer » et la recherche d’un partenaire arabe pragmatique

La stratégie de la direction sioniste, incarnée par David Ben-Gourion, était fondée sur un réalisme politique froid, résumé par la doctrine du « Mur de fer » formulée par Vladimir Jabotinsky. Cette doctrine partait du postulat qu’un accord volontaire avec les Arabes de Palestine était impossible, car aucun peuple colonisé n’accepterait de son plein gré la colonisation de son territoire. Par conséquent, l’État juif ne pourrait être établi et sécurisé que par la force militaire, en érigeant un « mur de fer » de puissance que les Arabes ne pourraient briser. Ce n’est qu’une fois que les Arabes auraient perdu tout espoir de détruire l’entreprise sioniste qu’ils seraient prêts à négocier un compromis.

Dans cette optique, les dirigeants sionistes considéraient le nationalisme palestinien comme leur adversaire principal et irréductible. Face à cette opposition, la stratégie la plus logique était de diviser le monde arabe et de trouver des alliés de circonstance. Le roi Abdallah, avec ses propres ambitions territoriales qui le mettaient en conflit avec les nationalistes palestiniens et ses liens de dépendance avec la Grande-Bretagne, représentait le partenaire idéal. L’objectif sioniste en 1947-1948 était avant tout la survie et la création d’un État viable avec des frontières défendables. Un accord avec Abdallah permettait de neutraliser la plus efficace des armées arabes, la Légion arabe, et de transformer un conflit potentiellement existentiel en une guerre aux objectifs limités, axée sur la délimitation des frontières. C’était un choix pragmatique dicté par une évaluation lucide des rapports de force et des dynamiques politiques régionales.

Le calcul impérial britannique : l’« option transjordanienne » comme politique pro-britannique

Le rôle de la Grande-Bretagne est souvent sous-estimé ou mal interprété dans les récits traditionnels. Shlaim, s’appuyant sur les archives britanniques, démontre que la politique de Londres n’était ni pro-sioniste ni pro-arabe, mais fondamentalement « pro-britannique ». À l’approche de la fin de son mandat, le principal objectif du gouvernement de Clement Attlee et de son ministre des Affaires étrangères, Ernest Bevin, était de limiter les dommages causés à ses intérêts stratégiques au Moyen-Orient. Ces intérêts incluaient le maintien de bases militaires, la protection des routes maritimes vers l’Inde et l’accès au pétrole.

Dans ce contexte, la création d’un État palestinien indépendant, probablement dirigé par le mufti Hajj Amin al-Husseini, un nationaliste farouchement anti-britannique, était considérée comme une menace pour les intérêts impériaux.14 Le gouvernement britannique a donc activement favorisé ce que Shlaim appelle l’« option transjordanienne » : une partition de la Palestine entre l’État juif et le royaume de Transjordanie, son allié le plus fidèle et le plus dépendant dans la région. Cette politique a été officiellement entérinée lors d’une réunion secrète à Londres en février 1948 entre Ernest Bevin et le général John Bagot Glubb (« Glubb Pacha »), le commandant britannique de la Légion arabe. Il a été convenu que la Légion entrerait en Palestine pour occuper les zones arabes, mais qu’elle n’attaquerait pas les territoires alloués à l’État juif.

Cette décision révèle que la collusion sionisto-hashemite était en réalité soutenue par un « feu vert » de la Grande-Bretagne, ce qui en fait une entente tripartite de facto. La puissance impériale sur le départ n’était pas un simple spectateur, mais un architecte discret de l’ordre post-mandataire. La Légion arabe, financée, équipée et commandée par des officiers britanniques, était l’instrument de cette politique. En soutenant l’annexion de la Cisjordanie par Abdallah, la Grande-Bretagne s’assurait de conserver une influence significative dans une région stratégique par l’intermédiaire d’un régime client. L’entente entre sionistes et Hashemites n’était donc pas une simple conspiration régionale, mais un réarrangement géopolitique soigneusement géré par la puissance impériale sortante pour perpétuer son influence sous une forme d’empire informel.

La diplomatie clandestine : rencontres secrètes et ententes tacites

La thèse de la collusion d’Avi Shlaim repose en grande partie sur la documentation méticuleuse d’une série de contacts et de négociations secrets entre les dirigeants sionistes et le roi Abdallah. Ces échanges, qui se sont déroulés loin des déclarations publiques et des forums officiels, ont constitué le véritable moteur politique des événements de 1947-1949.

Les dialogues Meir-Abdallah : reconstitution des négociations secrètes

Au cœur de cette diplomatie clandestine se trouvent les rencontres entre Golda Meir, alors chef du département politique de l’Agence juive, et le roi Abdallah. Shlaim reconstitue ces dialogues cruciaux, qui illustrent la nature directe et personnelle de la relation.

La première rencontre déterminante a eu lieu en novembre 1947, à Naharayim, sur les rives du Jourdain, juste avant le vote de l’ONU sur le plan de partage. C’est lors de cette réunion que les bases de l’accord tacite ont été jetées. Abdallah a clairement exprimé son intention d’annexer les parties arabes de la Palestine, en arguant que les Arabes palestiniens n’étaient pas capables de se gouverner eux-mêmes et qu’un État dirigé par son rival, le mufti, serait une source d’instabilité. Meir, au nom de la direction sioniste, a répondu qu’ils ne s’opposeraient pas à son projet, à condition qu’il n’interfère pas avec la création de l’État juif et qu’il n’y ait pas d’affrontement entre leurs forces respectives. Cet échange a scellé une entente de non-agression et de partage de facto de la Palestine.

La deuxième rencontre, encore plus dramatique, s’est déroulée le 10 mai 1948 à Amman, quelques jours seulement avant la déclaration d’indépendance d’Israël. À ce moment-là, la pression des autres États arabes sur Abdallah pour qu’il se joigne à une invasion panarabe était immense. Conscient du danger, David Ben-Gourion a dépêché Meir pour une ultime tentative de persuasion. Déguisée en femme arabe, elle a traversé les lignes ennemies pour rencontrer le roi. Lors de cet entretien tendu, Abdallah a expliqué qu’il ne pouvait plus agir de manière indépendante et qu’il était désormais « l’un des cinq » (en référence à la coalition arabe). Il a exhorté les sionistes à retarder leur déclaration d’indépendance pour éviter la guerre. Meir a fermement refusé, considérant qu’il s’agissait d’une rupture de sa promesse. Malgré l’échec apparent de cette mission, la rencontre a réaffirmé les limites de l’engagement jordanien : même s’il était contraint de participer à la guerre, ses objectifs restaient limités à la prise de contrôle de la Cisjordanie, et non à la destruction de l’État juif.

Termes de l’engagement : retenue mutuelle et sphères d’influence

Les termes de l’accord, bien que non formalisés par un traité écrit à ce stade, étaient clairs pour les deux parties. Le principe fondamental était celui de la « retenue mutuelle ».

1. Sphères d’influence définies : Le roi Abdallah s’engageait à ce que sa Légion arabe n’entre pas dans les territoires alloués à l’État juif par le plan de partage de l’ONU. Son action militaire se limiterait à la prise de contrôle des zones désignées pour l’État arabe.

2. Non-opposition sioniste : En retour, la direction sioniste s’engageait à ne pas s’opposer à l’annexion de ces territoires par la Transjordanie. Ils considéraient un voisin hashemite comme un moindre mal par rapport à un État palestinien nationaliste.

3. Coordination implicite : Bien qu’ils allaient être officiellement en guerre, les deux camps maintiendraient des canaux de communication pour éviter des affrontements directs non désirés et pour coordonner leurs actions contre leur adversaire commun de facto : le nationalisme palestinien.

Cet accord a transformé la nature de la guerre. Sur le front central, où la Légion arabe opérait, il ne s’agissait pas d’une guerre totale, mais d’une opération de police à grande échelle visant à mettre en œuvre un partage territorial convenu à l’avance.

La division de Jérusalem : un résultat préférable à l’internationalisation

Le cas de Jérusalem est particulièrement révélateur de la logique de la collusion. Le plan de partage de l’ONU prévoyait que Jérusalem et ses environs deviennent un corpus separatum sous administration internationale. Cependant, ni la direction sioniste ni le roi Abdallah n’étaient favorables à cette solution. Les sionistes revendiquaient Jérusalem comme la capitale historique de leur futur État, tandis qu’Abdallah, en tant que Hashemite, y voyait un symbole religieux et politique crucial pour la légitimité de son règne.

Shlaim démontre que la division de la ville en 1948 n’a pas été un résultat accidentel des combats, mais plutôt l’issue préférée et concertée des deux parties. Elles ont tacitement convenu de se partager la ville, les sionistes prenant le contrôle de la partie ouest (la ville nouvelle) et la Légion arabe occupant la partie est, y compris la vieille ville et ses lieux saints. Les combats acharnés qui ont eu lieu pour le contrôle de la route de Jérusalem et de certains quartiers s’expliquent par des désaccords sur les lignes de démarcation exactes de ce partage, et non par une volonté de conquête totale de la ville par l’une ou l’autre partie. La division de Jérusalem, qui a perduré jusqu’en 1967, était donc le produit direct de la collusion, une solution pragmatique qui servait les intérêts des deux acteurs au détriment du plan de l’ONU et des aspirations palestiniennes.

Le conflit contrôlé : le rôle de la Légion arabe dans la guerre de 1948

L’analyse du rôle militaire de la Légion arabe transjordanienne est un élément central de la démonstration d’Avi Shlaim. Loin d’être une force engagée dans une guerre d’anéantissement contre Israël, la Légion a agi comme l’instrument politique et militaire d’un accord préétabli. Ses actions sur le terrain, lorsqu’elles sont examinées à la lumière de la collusion, révèlent une stratégie de conquête limitée et de retenue calculée.

Le mandat de Glubb Pacha : Une force dirigée par les Britanniques avec des objectifs limités

La Légion arabe était, de loin, l’armée la plus professionnelle, la mieux entraînée et la mieux équipée du côté arabe. Elle était commandée par un officier britannique, le général Sir John Bagot Glubb, connu sous le nom de « Glubb Pacha », et son corps d’officiers comprenait de nombreux Britanniques. De plus, elle était financée par la Grande-Bretagne. Cette structure de commandement et de dépendance signifiait que la Légion n’était pas un simple instrument de la volonté panarabe, mais qu’elle opérait dans le cadre des objectifs politiques fixés par le roi Abdallah et, en dernier ressort, par ses parrains britanniques.

Le mandat de Glubb Pacha, tel que défini par Abdallah et Bevin, était clair : occuper les territoires de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, qui étaient destinés à faire partie de l’État arabe dans le plan de partage de l’ONU. L’objectif n’était pas d’envahir et de détruire l’État juif, mais de sécuriser la part du gâteau revenant à la Transjordanie. Glubb lui-même a admis plus tard que ses ordres étaient de nature défensive et visaient à protéger les populations arabes dans les zones allouées, et non à lancer une offensive contre les forces juives dans leur propre territoire.

Les opérations militaires comme instruments politiques : la sécurisation de la Cisjordanie

Les opérations militaires de la Légion arabe en 1948 doivent être interprétées à travers ce prisme politique. Son entrée en Palestine le 15 mai 1948 n’était pas une invasion à grande échelle visant Tel-Aviv, mais un déploiement stratégique pour prendre le contrôle de la Cisjordanie. Les régiments de la Légion se sont positionnés dans des villes clés comme Naplouse, Ramallah et Hébron, souvent sans rencontrer de résistance significative de la part des forces juives, qui se concentraient sur d’autres fronts.

Les batailles les plus féroces impliquant la Légion, notamment à Latroun et à Jérusalem, ne contredisent pas cette thèse. Latroun, un fort de police stratégique, commandait la route principale reliant Tel-Aviv à Jérusalem. La Légion s’en est emparée pour contrôler l’accès à la partie de Jérusalem qu’elle convoitait et pour renforcer sa position en Cisjordanie. Les attaques israéliennes répétées et infructueuses pour reprendre Latroun témoignent de l’importance de ce point pour les deux camps, mais dans le cadre d’une lutte pour la délimitation des frontières et le contrôle de la capitale divisée, et non d’une guerre d’extermination. De même, les combats à Jérusalem visaient à consolider le partage de la ville convenu tacitement, chaque camp cherchant à améliorer sa position sur le terrain avant l’inévitable cessez-le-feu.

La retenue stratégique : pourquoi la Légion n’a pas envahi l’État juif

La preuve la plus convaincante de la collusion, selon Shlaim, réside dans ce que la Légion arabe n’a pas fait. Malgré sa supériorité militaire sur le front central, la Légion s’est scrupuleusement abstenue d’entrer dans les territoires qui avaient été alloués à l’État juif par la résolution 181 de l’ONU. Il n’y a eu aucune tentative de la part de Glubb Pacha de marcher sur Tel-Aviv ou de couper l’État juif en deux, des objectifs qui auraient été militairement envisageables. Cette retenue stratégique contraste fortement avec les objectifs déclarés des autres armées arabes, notamment égyptienne et syrienne, et ne peut s’expliquer que par l’existence d’un ordre politique supérieur découlant de l’accord secret avec l’Agence juive.

L’efficacité militaire même de la Légion arabe, souvent citée comme la principale menace pour Israël, était paradoxalement le garant du succès de la collusion. Contrairement aux armées plus désorganisées et idéologiquement enflammées des autres nations arabes, la Légion était une force disciplinée et professionnellement commandée. Cette discipline signifiait qu’elle pouvait être contrôlée avec précision pour atteindre des objectifs politiques limités. Sa force n’était donc pas une menace existentielle pour Israël, mais plutôt l’outil qui garantissait que la guerre sur le front le plus critique resterait un conflit limité pour le partage du territoire, conformément aux termes de l’accord secret. La puissance de la Légion était le mécanisme qui faisait respecter les frontières de la collusion sur le champ de bataille.